2022年1月、KURUが半期に一度メンバーに向けて開催している経営報告会にて、KURUの新たなビジョンが発表されました。

2023年にはビジョンに近づくための行動指針として5つのバリューが制定されています。

VISION

あなたの場と想いをデザインの力で長く愛されるカタチにする

VALUE

1. 本質を捉える

2. チームでつくる

3. チャレンジし続ける

4. 熱中する

5. フェアに関わる

本連載では、KURUのVISION・VALUEについて深掘りすることで、KURUについて詳しく知っていただける機会になればと思っています。

これまで全3回に渡り、CEO水谷にインタビューを行い、ビジョンやバリューに込めた想いについて深掘りをしてきました。

(まだの方は第1回、第2回、第3回も合わせてご覧いただけると嬉しいです)

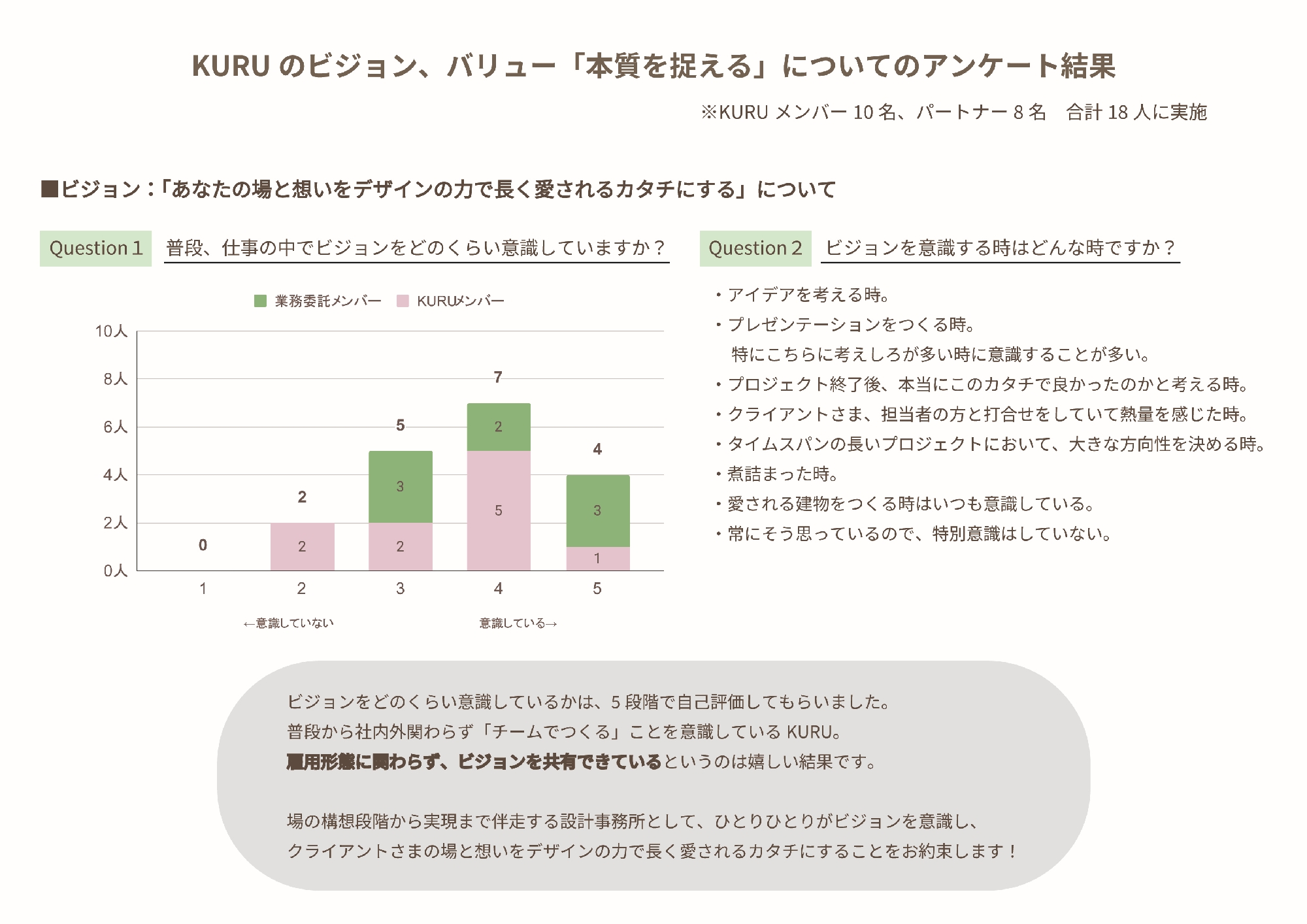

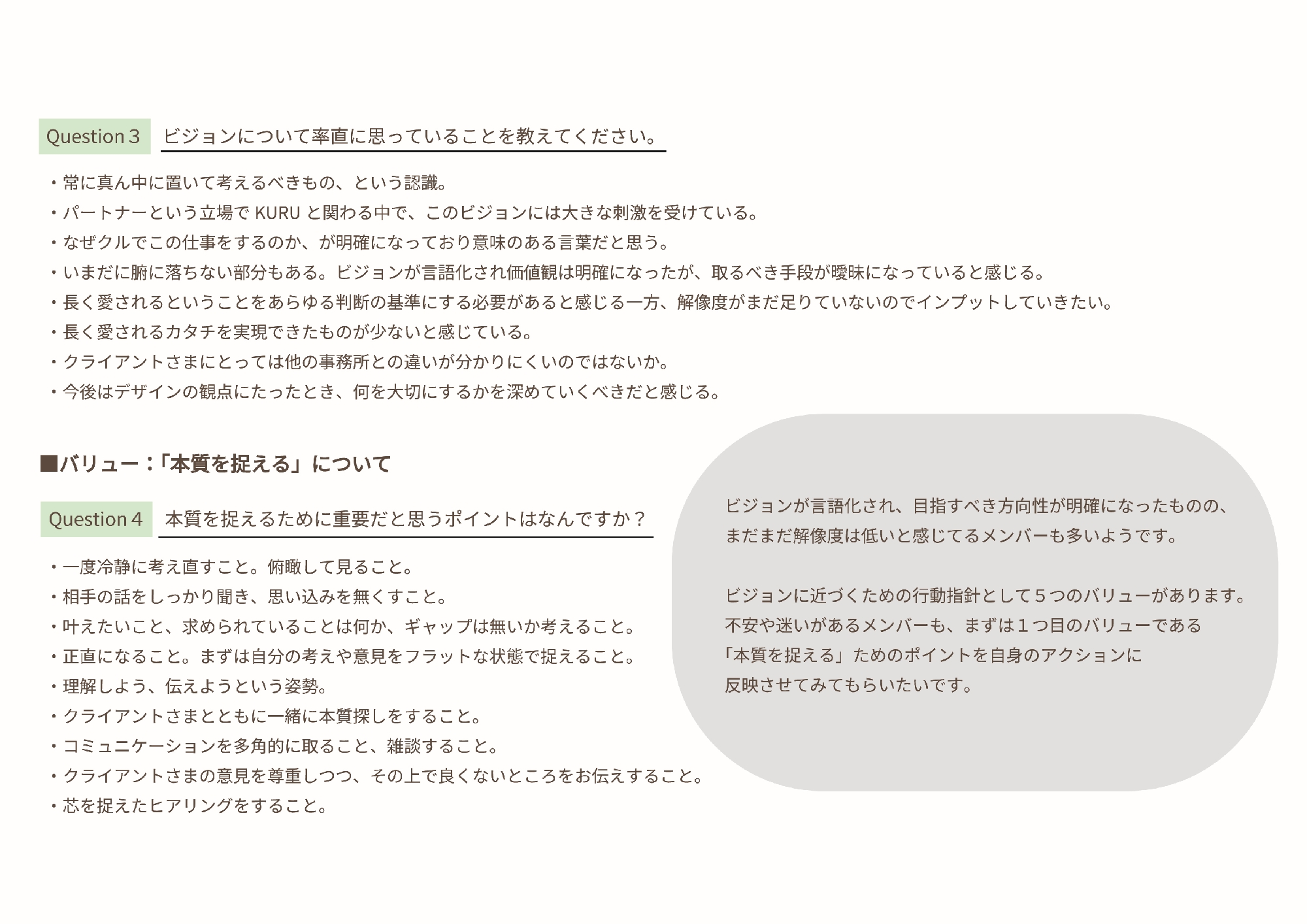

第4回の今回は、ビジョンと「本質を捉える」というバリューについて、KURUがどのように捉え、日々の行動にどのように落とし込んでいるのかを知っていただきたく、

メンバーにアンケートとインタビューを行いました。

KURUを創業し多くのデザインを手がけてきた水谷光宏さんと、まもなく入社6年目を迎える中村さんにインタビューを行いました。

目次

1.「笑える仕事をする」ということ

2.ビジョンが掲げられ明確になった目指すべき方向性

3.新たな価値を生み出すことで長く愛される場となる

4.独自の視点で「本質を捉える」を解釈するということ

5.空間に入り込み、想像力を働かせることの重要性

「笑える仕事をする」ということ

ー2020年にCEO光佑さん、CDO尾芝さんが会社を引き継ぎ、KURUは現在のかたちとなりました。

創業した当時から水谷さんが大切にされている想いについて教えてください。

(水谷光宏)私は学生時代、美術大学で美術を学びました。現代美術に惹かれ、これまでに何度も個展を開いてきて、周りにもある程度認められる存在であったと思います。しかし、当時は現代美術だけでは食べていける時代ではありませんでした。

私が建築インテリアの仕事を始めたのは1988年頃です。私たちの仕事は、成果物としてできあがったものが世の中に残り、多くの人々の目に触れます。できあがった成果物が評価の対象となり、言葉での説明の機会はありません。だからこそ、「理論ではなく、笑える仕事をしよう」という想いで今日まで仕事と向き合ってきました。

「クル」という会社名もそんな想いから名づけました。私の好きなベーシストであるジャコ・パストリアスが、即興でジャムセッションを行った時、あまりの素晴らしさに終了と同時に笑い転げたというエピソードがあります。その時に生まれた最高の曲「KURU」から名前をとりました。

いわゆるアトリエ系設計事務所だったこの事務所が、「チームでつくる」体制へと変化し、チームで場づくりをするようになったなと大きな変化を感じています。

しかし、会社として目指している方向性は昔も今も同じだと思っています。

※アトリエ系設計事務所とは

個人の建築家が主宰する建築設計事務所のうち、特に建築家個人の作家性を強く反映した設計を行う設計事務所に対する通称。

ビジョンが掲げられ明確になった目指すべき方向性

ー中村さんは水谷さんから代が変わった時に入社されていますね。ビジョンが制定されたことで変化はありましたか?

(中村)私は2020年4月にKURUに入社しました。当時、社内でビジョンを決める会議が何度も行われていたのを思い出します。

いろいろな意見が出る中で話し合いは難航してしまい、私たちだけの力では言語化することはできませんでした。しかし、ひとつだけ分かったことは、みんなの会社に対する想いは一緒であるということです。みんなの想いが言語化されビジョンとして掲げられたことで、目指すべき方向性は示されたなと。このビジョンを自分なりに解釈し向き合っていくことが会社から求められていることだと思っています。

新たな価値を生み出すことで長く愛される場となる

ービジョンにある「長く愛されるカタチ」を実現できたと思うプロジェクトは何ですか?

(水谷光宏)京都にあるIT’S GION 2DUEXは1995年に竣工して今年で30年を迎えました。長く愛される店舗になりましたね。

祇園独特の雰囲気の中に、存在感のある新しい空間をデザインするのはとても難しい作業でした。真夏の現場にこもり12時間以上かけてスケッチしたのを覚えています。祇園の空気が消えしまわぬよう、光を大切にすることを考察し、空間全体を行燈照明に見立て、暖かい光に包まれる空間を目指しました。現代表が言うように、時代とともに変化することがあっても、その場所の芯となる部分が変わらずに存在し続けた結果として、多くの方を30年経った今でも惹きつける店舗となったのだと思います。

(中村)私はデザインすること、つまり「長く愛されるカタチ」にすることに面白さを感じつつも、難しさも感じています。打合せ後に内容を改めて整理するのですが、クライアントさまの意向とこちらのデザインにズレが出てきた時にどう織り交ぜたらよいか分からなくなる時があって…

(水谷光宏)こちらのデザインに引き込むということも時には必要です。あるプロジェクトをご相談いただいた時には、「ロゴを変更しないのであれば仕事はお引き受けできません」とお伝えしたことがありました。店舗となる場所は繁華街にあり、多くの人目に触れることを考えると提案せずにはいられませんでした。

具体的な想いや目標をお持ちなのはもちろんクライアントさまですが、クライアントさまの意向通りに進めては私たちが関わる意味がありません。

・コミュニケーションを取り意向を読み取ること

・求められている以上のことを考え、デザインとして提供し、新たな価値を生み出すこと

がクライアントさまを満足させるためには必要なのではないでしょうか。

また、メンバーのみんなにやってもらいたいのは自己採点をすることです。自己採点をして今後の成長に繋げてもらいたいですね。

独自の視点で「本質を捉える」を解釈するということ

ーでは、続いてバリューについてうかがいます。「本質を捉える」という行動指針をどのように捉えていますか?

(中村)「本質を捉える」=「疑問を持つこと」と自分の中で言い換えて捉えています。

あるプロジェクトでは水谷さんにお手洗いのデザインを任されたことが嬉しくて、一生懸命デザインしました。しかし、出来上がったものを見てみると表層的な装飾ばかりになっており、店舗全体とのデザインの一貫性に欠けているのだと思い至り、デザインを変更したことがありました。このデザインでなければならないのか?本当にこれでいいのか?と疑問を持つことで、より考えが洗練され、デザインや要望の)本質を捉えることにつながると感じたときでした。

ー水谷さんは過去の雑誌の掲載記事で、

「設計以外にもどんどんアイディアを出す。オーナーと何度も話し合いながら、その人間性を理解しようとする。手がけるからには成功してほしい。料理もオペレーションもちょっと超えたものにしたい。」とお話されていました。

クライアントさまとこのようなコミュニケーションが取れるのも、フェアな関係を築けているからですね。だからこそ、本質を捉えた提案ができるのだと思います。

(水谷光宏)そうですね。無意識ですが、私は「本質を捉える」ということを常に意識していると思います。ただこのバリューは、何の本質を捉えるのか、が明確にはされていないので、分かりづらさもあるのではと感じています。ですが、企画メンバー・設計メンバーがいるKURUだからこそ、メンバーひとりひとりが明確になっていない部分を独自の視点で解釈をして、長く愛される場づくりをしてくれたらなと思います。

空間に入り込み、想像力を働かせることの重要性

ー「本質を捉える」ことをメンバーも普段から意識しているようですが、中には体現できているか不安に思っているメンバーもいるようです。特に重要なことは何だと思いますか?

(水谷光宏)空想の空間にどれだけ自分が入り込み、想像できるかが重要なポイントだと思います。

(中村)僕も「入り込んでいるか?」と言われることは多々ありますね…

(水谷光宏)これからの時代、AIが図面を書く時代になっていくでしょう。そのような時代の流れがある中で、人が考え手を動かして図面を書くことに意味を見出すべきです。空間を捉える力、想像力は必要不可欠ですね。例えば飲食店のデザインをするのならば、自分がその空間で食事をすることを想像してみる。空間に自分が入り込み想像することが、デザインにおいて「本質を捉える」ことに繋がるのではないでしょうか。

今回はビジョンと「本質を捉える」というバリューについてインタビューを行いました。

前代表である水谷光宏さんにはこれまであまり会社に対する想いについて聞くきっかけがなかったので、メンバーにとっても興味深いインタビュー内容になったのではないでしょうか。

中村さん以外にもビジョンやバリューを意識しつつも、体現できているか不安に思うメンバーもいるようです。

今回のアンケート、インタビューを実施し、メンバーの会社に対する想いや感覚を共有することで、より一層強いチーム感が生まれることを願っています。

次回は「チームでつくる」についてメンバーインタビューを行います!お楽しみに!

今回KURUメンバー、パートナーに実施したアンケートの結果がこちら!