本連載では、KURUのVISION・VALUEについて深掘りし、KURUという会社の考え方や働き方をより多くの方に知っていただく機会となればと思っています。

VISION

あなたの場と想いをデザインの力で長く愛されるカタチにする

VALUE

1. 本質を捉える

2. チームでつくる

3. チャレンジし続ける

4. 熱中する

5. フェアに関わる

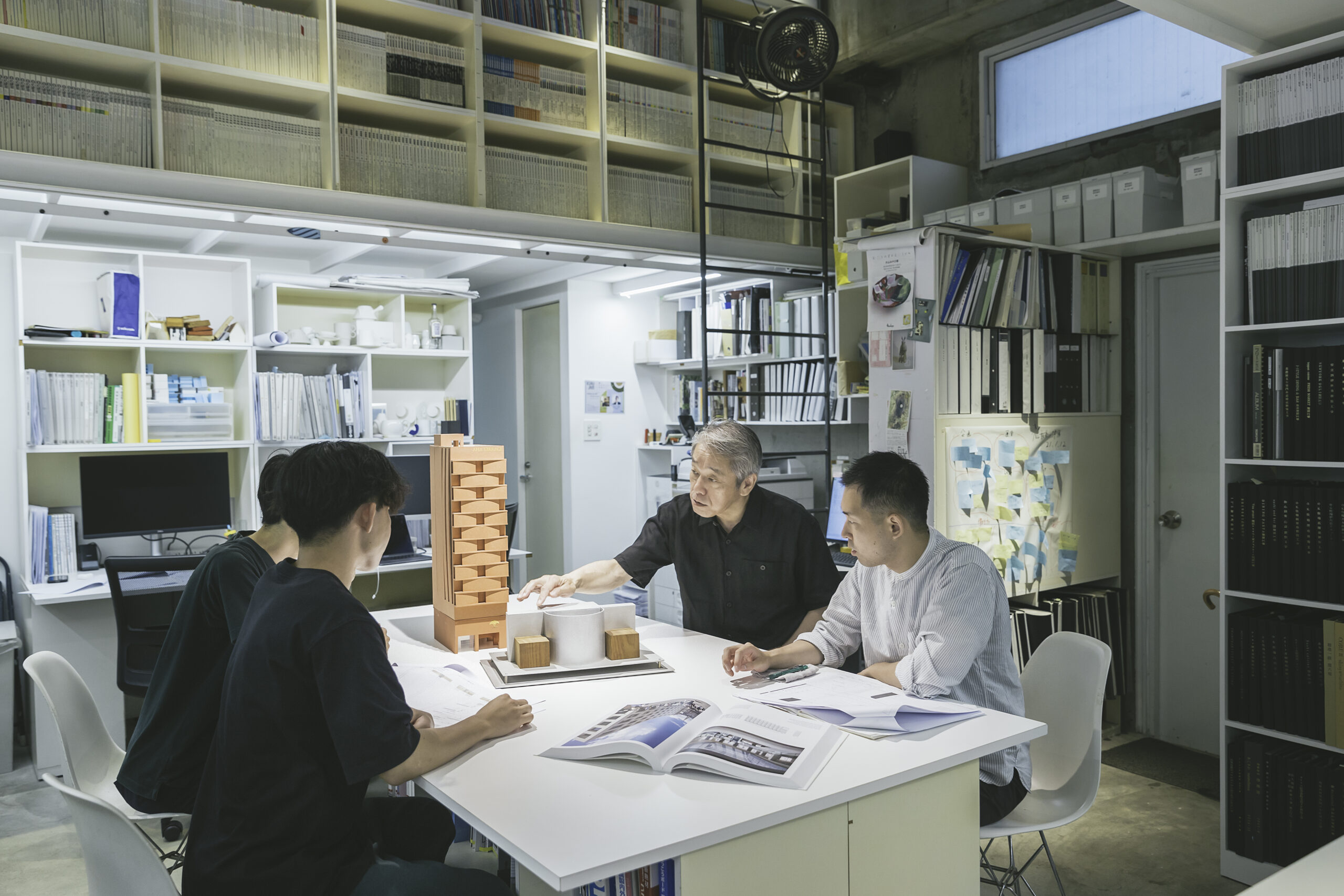

今回は、KURUの特徴のひとつである「チームでつくる」という働き方について掘り下げます。KURUでは、プロジェクトごとに異なるメンバーがチームを組み、社内外のパートナーとともに仕事を進めています。

その中で、メンバーたちはどのようにコミュニケーションを取り、プロジェクトを形にしているのでしょうか?

今回はKURUに転職し、「チームでつくる」が特に得意な印象の設計メンバー大坪さんと総務・広報を行う林さんにインタビューを行いました。

「チームでつくる」ことの難しさや面白さ、そして大切にしていることについて考えてみたいと思います。

目次

- 前職との違いから見えた、KURUならではのコミュニケーション

- 効率をあげるためではない「チームでつくる」価値

- プロジェクトをつくるためのコンセプトづくり

- 頼ることがチームワークを育てる

- 理想のチームのあり方とは

前職との違いから見えた、KURUならではのコミュニケーションとは

ーお二人とも転職でKURUに入社されていますが、前職とのコミュニケーションの違いについて感じることはありますか?

(大坪)前職でもコミュニケーションを取る機会はありましたが、比較的大きな規模の事務所だったこともあり、プロジェクトを進めていく上でのコミュニケーションがメインだったように思います。KURUではプロジェクトを進める時のコミュニケーションの他にも、仕事とは直接関係のない話もすることが多く、そこから気づいたら仕事の話になっていたり、その点はこの規模の事務所ならではだなと感じました。

(林)私は以前、航空会社で勤務していました。大きな組織でしたし、毎日シフトで働くメンバーが変わるので、コミュニケーションを取ってその日その日のチームワークを大切にする感覚はが強かったです。ただ、ほとんどのことは組織として決められたものがおりてくるので、全員でつくる感覚は少なかったかもしれません。

KURUに来て小さな組織だからこそ「ひとつのチーム」としての意識が強いなと感じています。全員でつくる感覚があって、そこが大きな違いだと思います。

効率をあげるためではない「チームでつくる」価値

ーKURUでは、チームでプロジェクトを進めることが当たり前になっていますが、それについてどのように感じていますか?

(大坪)正直、効率だけを考えたら、個人で進めた方が早いこともあると思います。大きな組織では、チームで動くことが「効率を上げるため」の手段になっていることが多いように感じますが、KURUでは、「チームでやると面白いことができる」という考え方が強いように感じます。チームでやることで、一人では出なかったアイデアが生まれたり気づかなかった視点が加わる、その結果、最終的に良いものが生まれることを目指していると思います。

(林)KURUは、クライアントさんも含めてチームと考えている印象があります。私は、直接プロジェクトに関わることは少ないですが、請求書や契約書を送る時でも、「お客さま」というよりも「一緒に場をつくる仲間」という感覚があって新鮮でした。

(大坪)あとは、定期的に同業者をお呼びする社内パーティがあるので、色んな方にお会いして、「一緒にいいものをつくれそう」と思う機会は増えたと思います。

チームでつくるためのコンセプト

ー大坪さんは、多くの人が関わるプロジェクトを前に進めていくのが上手な印象がありますが、何か意識されていることはありますか?

(大坪)大切だと思っているのは、関わっているメンバーが共通の目標を持つことです。

設計者やデザイナー、クライアントさんも含めて最終的にはこういう風にしたいってことをちゃんと共有することが一番大事だと思います。例えば、KURUの自社プロジェクト「KURUTO」では、内装を剝がされたスケルトンからの設計だったため、「既存の空間にある小さな気づきを活かす」というコンセプトを最初に提案しました。

言語化はするけど人によって捉え方が変わるような曖昧さをもったコンセプトやテーマを設定することを、チームでつくる時は最初にやるように意識してるかもしれません。

(林)確かに、大坪さんが「既存を見つめ直す」という方針を出していただいてから、社内の議論がスムーズになったように思います。

(大坪)必ずしも自分の提案で進めたいわけではなくて、チームの中から良いアイデアが出れば、積極的に取り入れたいと思っています。

「チームでつくる」メリットを活かすためには、みんなで目的の場所に辿り着くんだという意識がそれぞれに必要だと思います。そのためにも、「チームでつくることのメリットとデメリットの両方を理解すること」が大切だと考えています。

「頼ること」は、意外とスキルだと思う

ー林さんは、アンケートの際に「人に頼っていいと思ったら気持が軽くなった」と答えていただいていましたが、そのきっかけなどはあったのでしょうか?

(林)私は事務職として入社し、広報やKURUTOの立ち上げにも関わる中で、「的確な発言ができているか?」「会社のことをちゃんと理解できているか?」と不安に感じることが多かったんです。

そんな時に弊社CEOの水谷が「苦手だということを理解し、準備もしているので問題ない。苦手なことはチームなんだから誰かに助けてもらったら良い」と言ってくれて、気持ちが軽くなりました。それ以来、「自分が得意なことでは、他の人をサポートするぞ!」という気持ちでいます。

(大坪)「頼る」って良いコミュニケーションですよね。確かに、チームでつくるのが上手な人って、頼る力がすごくあるんだと思います。

僕はまだまだ苦手で、つい「自分でやってしまおう」と思ってしまう。でも、それで時間がかかったり煮詰まることもあるので、もっと意識的に頼ることを覚えたいですね。

理想のチームのあり方とは?

ーお二人にとって、理想のチームのかたちはどのようなものですか?

(林)お互いがちゃんとリスペクトし合える関係というのは、チームにおいて大事だなと思います。KURUの人たちってすごくストイックにものづくりをする人が多いので、意識的に褒め合うみたいなやりとりがあると、さらに良い空気感になるんじゃないかなと思います。

大坪さんは、比較的褒めるコミュニケーションをしている印象があります。

(大坪)それは意識的にやっているかもしれないです。議論の時にポジティブな意見があると、発言しやすいなと思って。

今回は「チームでつくる」というバリューについて、インタビューを行いました。

様々な側面から「チームでつくる」ということを考える機会になり、インタビューさせていただいた私自身も大きな学びになりました。

「チームでつくる」意味を考えながら、さらにお互いに頼ったり認め合ったりしていけるチームを目指していければと改めて感じています。

次回は「チャレンジし続ける」についてメンバーインタビューを行います!お楽しみに!

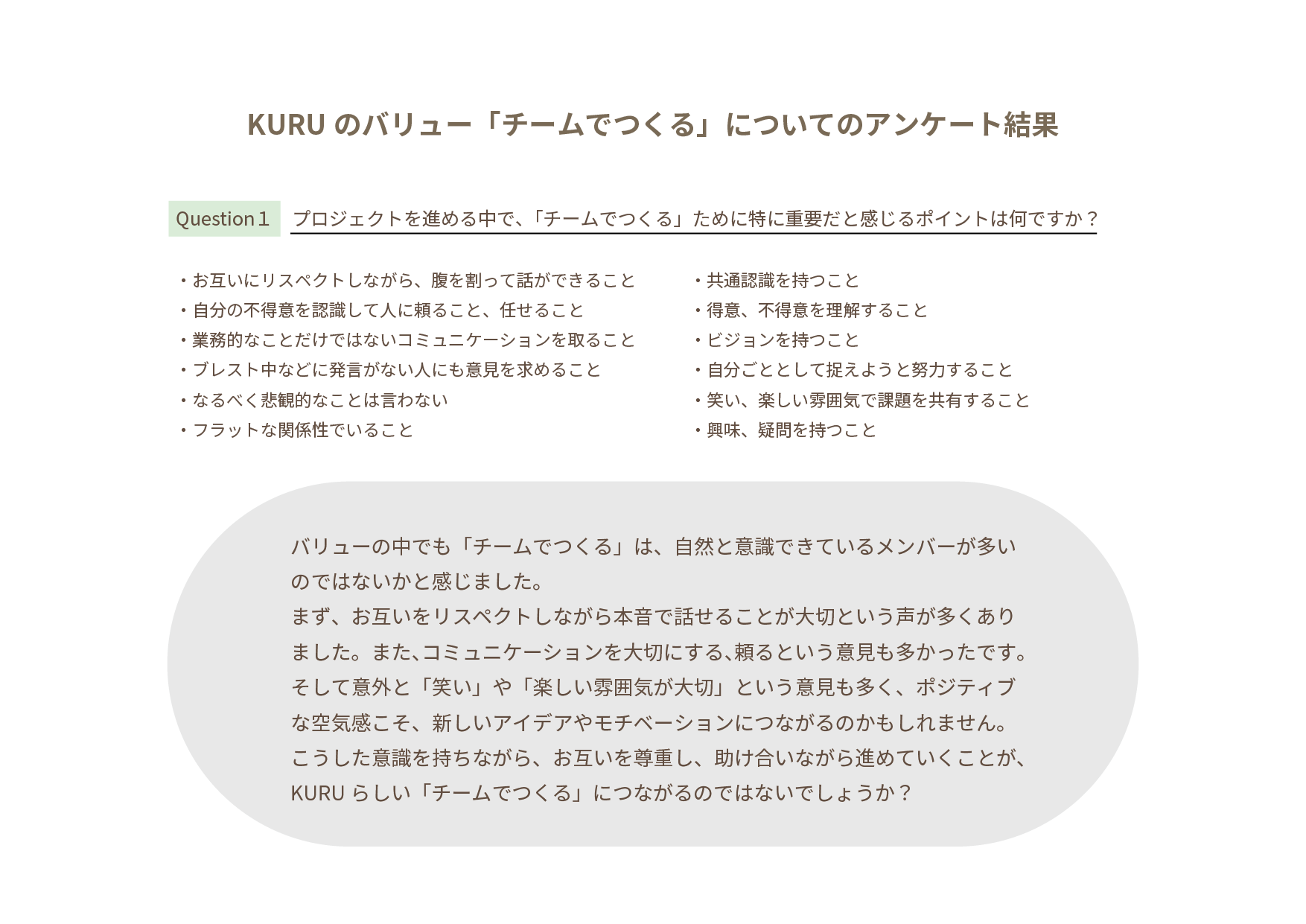

今回メンバー、パートナーに実施したアンケートの結果がこちら!